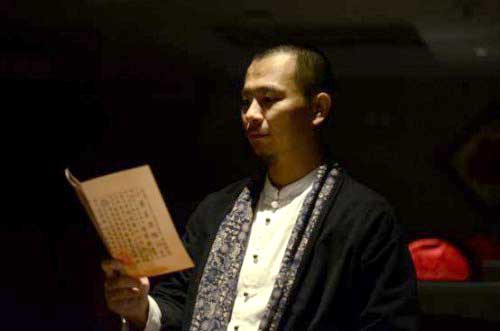

笔者:“一道素”,本名王海宇,一个弃荤茹素的草根,一个喜爱传统文化的锤子。

从一名设计师转型到酒水和咨询行业的草根秀才、连续创业者。

创业项目有成有败,更多是经验积累。

曾服务过五粮液·紫光液,茅台·赖茅酒业。

曾策划与服务过多家中国著名品牌企业。

曾获中国经济新模式创新与发展奖。

在白酒和咨询行业分别师从侯林辉先生和韦三水老师。

现为东方之家传统文化讲师;文正书院副院长,文正书院北京分院院长;中国生命关怀协会中医健康管理工作委员会副秘书长。

一道素,了心堂

祈愿:素康达天下,天下皆素康

素,改变命运,改变世界!

素,不仅是一种饮食习惯和生活状态,更是一种心态。

研究内容纲要:

释义“九典”二字。

纠偏百度收录有关“九典”的出处,诠释其未提及的出处和释义。

“九典”,现代人多为陌生的一个词,熟练使用百度的朋友会知道其本意泛指中国古代的经典著作。以及是出自东晋的道教理论家、炼丹家、医药学家葛洪(字稚川,自号抱朴子)的 《抱朴子》:

“下帷高枕,游神九典,精义赜隐,味道居静。”

“披九典乃觉墙面之笃蔽,闻王道乃知拘俗之多迷。”

加在一起也不过50字,除此之外似乎整个互联网都找不到这“九典”到底是何意?是指何种经典著作?

寻根“九典”,既是指九种典籍,虽然说法不一,但从《汉书·艺文志》中则指《周易》、《诗经》、《春秋》、《礼记》、《乐》、《论语》、《孝经》、《尚书》和《小学》这九个经典著作。而现实中,经典著作流传千年下来何止这九种,而九是数中最大,所以故称九典。

【九】:有最高、永远向前之意。

奇数为阳,偶数为阴。《黄帝内经·素问》有:“天地之至数,始于一,终于九焉。” 这里九是最大阳数。

而“九九归真”为圆满之意,佛教中亦有“九天”之说。道教所说“九天”、“九重天”,也是最高层之意。

在古时,九五指帝位,代表帝王的尊位。九五:数有九,五居正中,若峰,在其之巅。具鼎盛之势,不偏不倚。位高而不傲,是谦和之德,是为太和之意的对应。

九虽然是最高极,但在民间也有成长和永久之意。因十是“满”之意,物极必反,满则溢,极盛必衰,并有“满招损”之数,与九并不一样,故以自谨而待之。

【典】:是时空沉淀,源远流长的体现。

只有经过时间与空间的沉淀,源远流长、值得称道和传承传颂的才是经典。

“典”古字形像双手捧着竹简的样子,本义是指有价值的重要文献书籍。

“典”也指庄重高雅,文章、言辞有典据,高雅而不浅俗。

典籍的内容是要人们信奉遵守的,因此引申为常道、准则,进而引申出制度、法律之义。又引申为礼节、仪式和典礼。

中国是历史悠久的文明古国,其留存现世的经典之作数不胜数,“九典”本身是指古代的经典著作。我辈人在此盛世能够俯仰古今,看巍巍华夏,历史悠久,几经风霜,追本溯源,是文化的存留,才能使国盛民安。

而我们学习和熟识经典著作的根本不是为了让我们看起来有文化,而是能让自己做到意诚、心正、修身、齐家、治国而安天下。其中最难持守的就是亲自实行、亲自去做,并重视实践和深入实践的精神。

文化之根在于立德,文化之兴在于传承。唯有更多有识之士能够真正为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平,才能使国之兴盛!文化一脉,千古传承,看大国之风,唯我浩然中华!

言回正传,“披九典乃觉墙面之笃蔽,闻王道乃知拘俗之多迷”,此句出自葛洪《抱朴子·广譬》的三十九卷,虽有两个版本,一是“王道”(应是互联网时代的误传),一是“至道”(原文),但笔者认为,细品之下都无伤大雅。

抱朴子(葛洪)说:“登上昆仑山中的玄圃仙山的人,才能明白一般的山丘是多么的低矮;漂浮在大海上的人,才能知道池沼是多么的狭小。只有翻阅了大量的经典古籍之后才能感觉到不学无术的人实在是蒙昧无知,只有当听到了最高的大道之后,才知道拘泥于世俗学问的人是多么的糊涂迷茫。”

《广譬》,广泛的比喻。古人大智,总会把许多比喻收集在一起以说明不同的道理,所以一般少有一个固定的中心思想,大道似流水。

在此篇中葛洪葛大爷指出,有些人才即便生活困窘,也绝不会降低自己的节操与小人同流合污。作为国家社会的人才,我们不仅要坚守自己的志向,而且在修德求学方面也要持之以恒。毕竟,登山不以艰险而止,积善不以穷否而怨,这无疑也是引导我们修养身心,功成名遂的至理名言了。

“若乃下帷高枕,游神九典,精义賾隐,味道居静……”,出自《抱朴子·勖学》卷三。该篇的主题就是鼓励人们努力学习。

“就像那些放下帷幕一心读书而不为自己的贫困发愁的人,他们能够把自己的精力放在古代经典之中,研究其中的精义,以探賾索隐,体味大道且心境清净……。”

像这类人断然在现代社会是很难立足的,但他们能够牢固树立不可改变的高尚节操,就像松柏一样在寒冬之时还能保持自己的苍翠葱郁。他们既不会去揣摩世人的心思就投身于社会,也不会去追随大众像浮萍那样随波逐流。

所以,现今社会这种人确实已经很少了,而那些冒着尘埃迎着风雨,怀揣金银,手提清酒肥肉,迫切希望自己升官发财,或为官运不通达而闷闷不乐的人,又怎么肯放弃容易而快捷到达目的地的平坦之路,而去恪守十分艰难而且多半会困窘的不畅之途哪?

葛大爷对富贵荣华作出与世俗截然不同的诠释,并极大地提高了人们修养品德的自信心。这与儒家提倡的“孔颜乐处”有着异曲同工之妙。那种对自己的高度自律,对“诚”的真理境界,对“不义而富且贵,于我如浮云”的道德境界,以及天人合一的审美境界,都要求道德的主体必须有一种豁达乐观的逸趣。而这些境界的突出特点则是表达了一种通达坦荡、积极乐观的精神,一种洒脱自得、旷达放逸的精神境界。

自古以来,有道的圣贤之人,都懂得考量事情先把百姓的利益放在前面,置个人的声誉、生死于度外。无我无私,心系天下苍生。那是因为得道的圣人是法天则地,向天地看起学习。因为天地都在呈现出“道”的特性。

宇宙本体“道”是不会消亡的,它是生化一切万有的总源头。宇宙之中的阴阳二气用广泛的化育之德使得万物得以生成,日月星辰也是以普照万物来显示自己的光明。所以,早在葛大爷之前,老子就说过:“天地长久。天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。是以圣人后其身而身先,外其身而身存。”“天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。”以及“上善若水,水利万物而不争。处众人之所恶,故几于道。”

有德的人,善于给予而不索取;无德的人,强调索取而不给予。天道本身是没有偏私、没有偏爱的,他对所有的人和物都是平等爱护的。但是她却会常常降福于心地善良的人。究其根源,是因为心地善良的人,其心灵频率与道是相近的,容易引起共鸣共振而感受天地父母的赐福。

参考文献:

抱朴子外篇/张松辉,张景译注。--北京:中华书局,2013.4。

《道德经》妙解/郭永进著。--北京:世界知识出版社,2017.7。

以及《汉书》,《易经》。

【免责声明】: 凡注明 “环球文化网” 字样的图片或文字内容均属于本网站专稿,如需转载图片请保留 “环球文化网” 水印,转载文字内容请注明来源“环球文化网”;凡本网注明“来源:XXX(非环球文化网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其作品内容的实质真实性负责,转载信息版权属于原媒体及作者。如转载内容涉及版权或者其他问题,请投诉至邮箱 bj@hqwhw.com联系删除 。